Di ujung dunia, tidak ada dinding es dan tidak ada yang jatuh dari peta, tetapi efek perubahan iklim dapat diamati. Seperti halnya para ilmuwan yang mempelajari organisme di Chili, di salah satu tempat paling terpencil di Bumi, yang merupakan pemimpin regional untuk meningkatkan upaya mengatasi krisis iklim.

Ekspedisi baru-baru ini, yang tertunda satu tahun karena pandemi virus corona, berusaha menyelidiki organisme berbahaya dan bagaimana mereka memengaruhi perubahan iklim.

Wilayah Magallanes di Chili – di ujung selatan Amerika Selatan tempat bertemunya Samudra Atlantik dan Pasifik – dikenal sebagai “ujung dunia” dan terbentang dari Punta Arenas melalui Selat Magallanes hingga Selat Beagle.

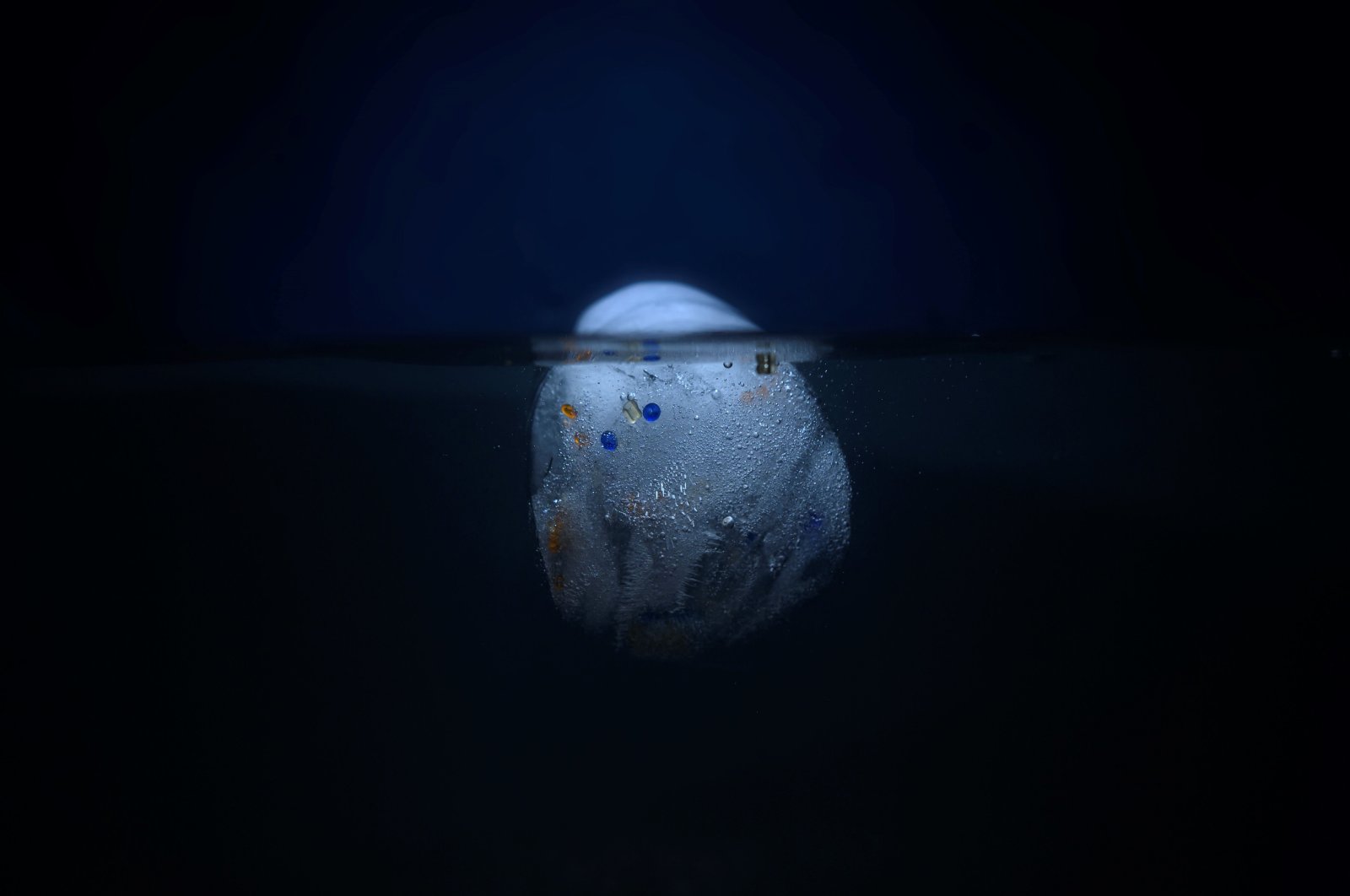

Berlayar melalui selat berjajar puncak melewati gletser dan burung yang membumbung tinggi, para ilmuwan di kapal penelitian oseanografi Cabo de Hornos memusatkan perhatian mereka pada air, yang memiliki tingkat keasaman, garam, dan kalsium yang lebih rendah daripada laut dan samudera lainnya, terutama di perairan mereka. bagian yang paling dangkal.

Para ilmuwan percaya kondisi yang ditemukan di air akan muncul di bagian lain dunia dalam beberapa dekade mendatang, seiring dengan meningkatnya dampak perubahan iklim.

“Rencana regional untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sudah ketinggalan zaman sehubungan dengan apa yang terjadi di lingkungan,” Jose Luis Iriarte, yang memimpin ekspedisi, mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP).

“Lingkungan berubah lebih cepat daripada yang kita sebagai masyarakat meresponsnya.”

Misi ilmiah memberikan perhatian khusus pada “pasang merah” – ganggang berbahaya yang dapat mengubah laut menjadi merah.

Mereka pertama kali tercatat di wilayah Magallanes setengah abad yang lalu dan sejak itu bertanggung jawab atas kematian 23 orang dan meracuni lebih dari 200 orang.

Daerah ini juga dipengaruhi oleh gletser yang mencair, produk dari pemanasan global.

“Kami tidak tahu bagaimana organisme ini dan khususnya mikroorganisme akan merespons efek ini,” kata Iriarte.

Ekspedisi berhenti di 14 tempat, setiap kali mengambil sampel air pada tingkat yang berbeda hingga kedalaman 200 meter (656 kaki) menggunakan peralatan yang disebut roset.

Peralatan lain digunakan untuk mengumpulkan sampel tanah, terkadang pada kedalaman lebih dari 300 meter.

Para ilmuwan juga menyisir pantai untuk mencari ganggang dan moluska.

Benteng terakhir keanekaragaman hayati

Dari titik tertinggi di kapal, ahli biologi kelautan Rodrigo Hucke, salah satu dari 19 ilmuwan dalam ekspedisi, menghabiskan berjam-jam memindai permukaan air.

Melihat paus yang jauh, dia akan memberi sinyal dan kemudian melompat ke perahu motor kecil untuk mencoba sedekat mungkin dengan mamalia besar itu dalam upaya mengumpulkan kotorannya, dengan tujuan mencari perubahan pola makannya.

Hucke mengatakan telah ada sejarah kurangnya tindakan oleh pemerintah ketika datang ke lautan, yang menutupi 70% dari permukaan planet.

Dia berharap Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa berikutnya – COP27 di Mesir – akan menandai transformasi global yang sebenarnya dalam cara pengelolaan lautan.

“Semua ini perlu diubah pada tahun 2022 dan perlu ada keputusan konkret dalam memajukan kebijakan perubahan yang mendalam dalam cara kita manusia melakukan sesuatu,” kata Hucke.

Dia khawatir wilayah ini suatu hari nanti bisa menjadi “salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati di Bumi.”

Setelah misi sembilan hari, tiba saatnya untuk kembali ke laboratorium untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan.

“Saya pikir kita adalah suara dari apa yang alam tidak bisa katakan,” kata Wilson Castillo, seorang mahasiswa biokimia yang, pada usia 24, adalah anggota termuda dari ekspedisi.

Posted By : hongkong prize